德国美因茨大学Werner E. G. Müller教授荣获2011年度中国政府“友谊奖”,成为中国地质科学院推荐的第11位获此殊荣的外国专家。

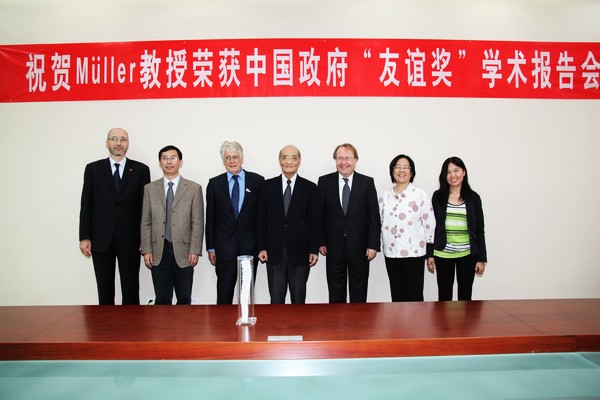

2011年9月27日,祝贺德国美因茨大学Werner E. G. Müller教授荣获2011年度中国政府“友谊奖”学术报告会在中国地质科学院举行。中国地质科学院王小烈书记、董树文副院长,国家地质实验测试中心主任庄育勋研究员、副主任吴淑琪研究员,德国联邦教育与研究部(BMBF)国际局德中合作项目负责人Frank Stiller博士,北京大学医学院王夔院士,美因茨大学Müller教授和Heinz C. Schr?der教授,清华大学冯庆玲教授,中国科技大学俞书宏教授,国家地质实验测试中心王晓红研究员等出席了报告会。

会上,王小烈书记致辞。他代表中国地质科学院向Müller教授获得“友谊奖”表示祝贺,高度评价了其获得的一系列学术成就,赞扬Müller教授是一位治学严谨、成果卓著的科学家,是中国人民的好朋友。他说,Müller教授热爱中国,早在中国改革开放之初就访问我国,坚持不懈20多年帮助我国学者开展工作。Müller教授深入我国云南、西藏边陲,为科学事业不畏艰苦、勇于探索、不懈追求。Müller教授获得中国政府“友谊奖”是众望所归,当之无愧。

庄育勋主任代表国家地质实验测试中心热烈祝贺Müller教授获得中国政府“友谊”奖,高度评价了他在生物矿化机理研究、硅质海绵骨针的仿生应用和欧美大陆板块运动等领域获得的成就,充分肯定了中德双方硅质海绵骨针合作研究取得的成果,使得国家地质实验测试中心在该领域的研究地位仅次于德国,跻身全球第二。庄育勋感谢国土资源部、中国地质调查局、中国地质科学院的大力支持,感谢科技部、德国BMBF和欧盟委员会给予的经费资助。庄育勋表示测试中心将持续支持和推动双方的友好合作。

德中合作项目负责人Frank Stiller博士特别对Müller教授在生物系统演化和生物矿化等相关学科领域取得的成果给予了高度评价。他说,2010年建立的德中生物-纳米-材料(Bio-Nano-Composites)合作实验室,是2009—2010德中科学-教育年的一个重要事件。中国和德国的科学家密切合作,建立了平等、互助、互惠的伙伴关系,中国、德国和欧盟委员会为中德双边的合作给予了大量的经费资助,保证了合作研究的可持续性。中德合作取得的卓有成效,是与双方科学家们的努力及友谊与信任分不开的,这种协作精神为中德科学技术合作共赢提供了保障。Müller教授荣获中国政府2011年度“友谊奖”是双方合作成果的重要结晶,可喜可贺。

与会的院士、专家均作了精彩的学术报告。这次学术讨论会加强了中德专家的交流,为未来不断拓宽合作领域、共同攀登科学高峰奠定了坚实的基础。

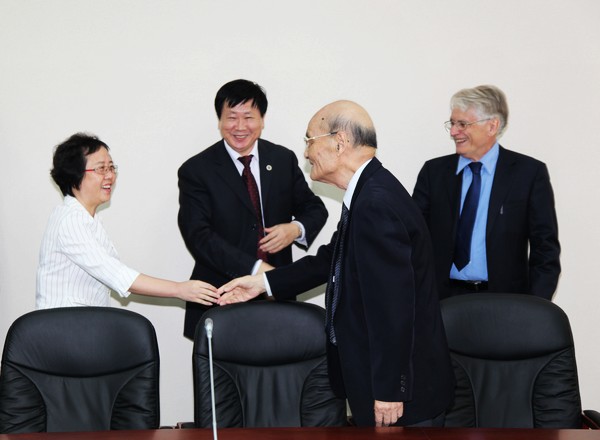

中国地质科学院王小烈书记、董树文副院长会见Müller教授

国家地质实验测试中心庄育勋主任和吴淑琪副主任会见Müller教授和王夔院士

出席学术报告会的专家

学术报告会会场

德国美因茨大学Müller教授和Heinz C. Schr?der教授

德国BMBF中合作项目负责人Frank Stiller博士

国家地质实验测试中心王晓红研究员与王夔院士和Müller教授交流

链接一

德国美因茨大学Werner E. G. Müller教授简介

德国美因茨大学Werner E. G. Müller教授,德国埃尔富特科学院院士和参议员,国际著名的生物学家和硅质海绵动物研究的国际权威专家。他在职业生涯的早期建立了医治疑难杂症的十多种药物的病理反应模式,在德国美因茨大学创立分子生物学研究新领域,自20世纪90年代在海绵动物演化、细胞生物学和分子生物学、生物矿化等领域取得了令人瞩目的研究成果。Müller教授治学严谨、成果卓著,发表研究论文逾千篇,包括在《Nature》、《Cell》等国际顶级学术期刊发表论文多篇,出版专著16部,获得专利20余项。担任生物信息学国际权威刊物《Nucleic Acids Research》(核酸研究)、《Progress in Molecular and Subcellular Biology》(分子与亚细胞生物学进展)和《Mechanism of Ageing and Development》(衰老机理与发育)系列丛书的主编。

Werner E. G. Müller教授

链接二

德中生物-纳米-材料(Bio-Nano-Composites)合作实验室简介

自2006年以来,德国美因茨大学Werner E. G. Müller教授与国家地质实验测试中心王晓红研究员合作开展项目——硅质海绵骨针矿化机制及仿生研究,对六放海绵骨针的结构、组成、特性和分子生物学进行了系统研究,明确了其矿化机制,初步仿生合成了具有生物相容性生物矿物材料,将传统的矿物学与生命科学、仿生学、材料科学等学科相结合,开辟了中国地质科学院生物-矿物医学材料研究的新领域。中德专家共同撰写发表《SCI》收录论文50余篇,提升了中国地质科学院在该研究领域的国际地位与话语权。该项目成果入选中国地质科学院2010年度十大科技进展。在项目研究成果的带动下,2010年2月,在美因茨大学成立了德中生物-纳米-材料(Bio-Nano-Composites)合作实验室;同年10月,Müller教授被聘为中国地质科学院荣誉研究员,为中德双方未来深入、持久的合作奠定了基础。在此项目框架下,德方帮助中方参与了三个欧盟第七框架计划多边国际合作项目研究,中国与来自英国、法国、意大利、奥地利、希腊、荷兰和葡萄牙等欧盟国家的多个实验室建立了良好的合作关系,为我国开辟一条培养具有国际研究水平的科技人才新途径进行了有益的探索。

知识链接三

中国政府“友谊奖”简介

中国政府“友谊奖”,又称中国“友谊奖”和“国家友谊奖”,是中国政府授予来华工作的外国专家的国家级最高奖项,以感谢和表彰他们对我国社会经济、技术、教育、文化发展建设事业以及人才培养所作出的突出贡献和奉献精神。

“友谊奖”每年一度由国家外国专家局负责组织在国庆节前夕评选。每年的 国庆节,该年度的获奖者应邀来到北京,出席“友谊奖”的颁奖仪式,接受中国党和国家领导人的亲切会见,并参加在京举行的国庆活动。这是中国政府对贡献突出的外国专家给予的最崇高荣誉。

该奖前身是20世纪50年代为鼓励来华工作的前苏联和东欧等国的专家而设立的。周恩来总理和陈毅外长曾在国庆前夕向有特殊贡献的外国专家颁发感谢状。改革开放后,随着对外国专家引进和表彰工作的重新开展,1991年国家外国专家局恢复设立“友谊奖”。

“友谊奖”奖章